Wie gut ist Ihr Latein? Kriegen Sie „onera realia“ noch übersetzt? Nein? Das macht nichts – der kleine Scherz sollte auch nur dazu dienen, Ihnen darzulegen, dass bereits die alten Römer das kannten, was später als „Reallast“ in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) aufgenommen wurde – und Ihnen heute auf dem Grundbuchauszug begegnen kann, den Sie vor dem Kauf einer Immobilie stets sorgfältig lesen sollten. Nicht nur das Wort hat Jahrzehnte überdauert, sondern auch der Inhalt, der dahintersteckt: Einfach gesagt, gibt eine Reallast dem Verkäufer die Möglichkeit, auch nach einem Immobilienverkauf noch von seinem Grundstück zu profitieren. Der Neueigentümer hat gleichwohl das Nachsehen und geht eine langfristige Verpflichtung ein, die den Wert der Immobilie logischerweise schmälert. Eine im Grundbuch eingetragene Reallast sollten Sie als potentieller Käufer daher immer mit Argusaugen „inspizieren“.

Lesen Sie im folgenden Ratgeber, in welcher Form Ihnen eine Reallast begegnen kann, was sie von anderen Grundstücks-Beschränkungen unterscheidet und welche Möglichkeiten Sie haben, sie gegebenenfalls zu ändern oder gar zu löschen.

Was ist eine Reallast?

Die Reallast beschreibt das Recht einer Person, vom Eigentümer eines Grundstücks regelmäßige, wiederkehrende Leistungen zu beziehen (§ 1105 BGB). Im Gegensatz zu einer Grundschuld oder Hypothek müssen diese Leistungen nicht zwingend finanzieller Natur sein, es kann sich auch um Dienst- oder Sachleistungen handeln. Durch eine notarielle Beurkundung und die Eintragung in das Grundbuch verpflichtet sich der Grundstücksbesitzer diese speziell definierten Leistungen (eventuell für einen festgelegten Zeitraum) fortlaufend zu erbringen.

Anders als bei Dienstbarkeiten wie dem Nießbrauch oder dem Wegerecht erhält der Begünstigte jedoch keine unmittelbare Nutzungsbefugnis. Der Eigentümer des Grundstücks kann frei entscheiden, wie er die vereinbarten Leistungen „zustande bringt“. Aber: Das Grundstück selbst dient als eine Art Pfand oder Absicherung für den Begünstigten für den Fall, dass der Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt – er haftet dann nicht nur mit dem belasteten Grundstück, sondern mit seinem gesamten Privatvermögen.

Die Reallast wird in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen. Je nach Ausprägung kann das Recht übertragbar und vererbbar sein.

Zur Veranschaulichung: Allgemein üblich ist die Eintragung einer Reallast traditionell bei landwirtschaftlichen Betrieben und firmiert dann im allgemeinen Sprachgebrauch als „Altenteil“. Der Eigentümer überträgt Land und Hof zu Lebzeiten an einen Nachfolger, behält sich aber im Gegenzug eine monatliche Zahlung oder Dienstleistung plus ein Wohnrecht im Anbau („Altenteil“) vor (dazu auch weiter unten).

Welche Arten von Reallasten gibt es?

Der Gesetzgeber unterscheidet zwei große Kategorien von Reallasten:

• Die subjektiv-dingliche Reallast ist untrennbar mit einem bestimmten Grundstück verbunden (§ 1110 BGB). Je nach vertraglichen Vereinbarungen kann das Recht in aller Regel vererbt werden. Eine dingliche Reallast wäre beispielsweise die Lieferung einer festgelegten Menge an Brennholz aus dem Baumbestand auf dem Grundstück oder die Überlassung eines konkreten Kontingents an Äpfeln, Birnen oder sonstigen Agrarprodukten. Auch ein im Rahmen des Erbbaurechts eingetragener Erbbauzins fällt in diese Rubrik.

• Die subjektiv-persönliche Reallast steht dagegen in keiner konkreten Verbindung zum Grundstück, sondern besteht zugunsten einer bestimmten Person. Der Besitzer der Immobilie ist persönlich dafür verantwortlich, dass die mit dem Begünstigten vertraglich vereinbarte Leistung auch tatsächlich erbracht wird. Klassische Beispiele für eine persönliche Reallast sind die Immobilienrente oder auch Pflegetätigkeiten bei Verwandten. Der Anspruch auf die Leistung ist nicht übertragbar (§ 1111 BGB).

Wie wird die Leistung aus einer Reallast erbracht?

Grundsätzlich können die Vertragsparteien frei vereinbaren, in welcher Form die Leistung zu erbringen ist. Für gewöhnlich gibt es drei Möglichkeiten:

1. Geldleistungen: In den meisten Fällen sind finanzielle Verpflichtungen Gegenstand einer Reallast, beispielsweise in Form eines Unterhalts.

Beispiel: Verkaufen Sie Ihre Immobilie gegen eine monatliche Leibrente, so verschaffen Sie sich durch die Eintragung der abzuleistenden, wiederkehrenden Rentenzahlungen als Reallast die höchstmögliche Sicherheit, dass der neue Eigentümer seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt und dafür haftet.

2. Dienstleistungen: Mögliche Dienstleistungen, die als Reallast verankert werden können, sind unter anderem Pflege- und Betreuungstätigkeiten.

Beispiel: Übergibt eine alleinstehende Tante ihrer Nichte das Haus und sämtliche dazugehörenden Ländereien unter der Bedingung, sie im Pflegefall zu betreuen, so sollte diese Übereinkunft als Reallast im Grundbuch fixiert werden.

3. Sachleistungen: Naturalien oder andere Agrarerzeugnisse können Inhalt einer möglichen Reallast sein.

Beispiel: Wird ein Landwirtschaftsbetrieb von den Eltern an die Kinder weitergereicht, können diese die Übergabe an die Bedingung knüpfen, weiterhin mit Eiern, Gemüse, Obst und anderen Ernteerträgen versorgt zu werden.

Gut zu wissen: Die persönliche Reallast erlischt für gewöhnlich mit dem Tod des Begünstigten. Die dingliche Reallast ist dagegen vererbbar und hat auch über den Tod des Begünstigten hinaus Bestand. Existiert eine sogenannte „Bestehenbleibensvereinbarung“, so ist eine Reallast gar versteigerungsfest und behält auch nach einer Zwangsversteigerung ihre Gültigkeit, beispielsweise beim Erbbauzins.

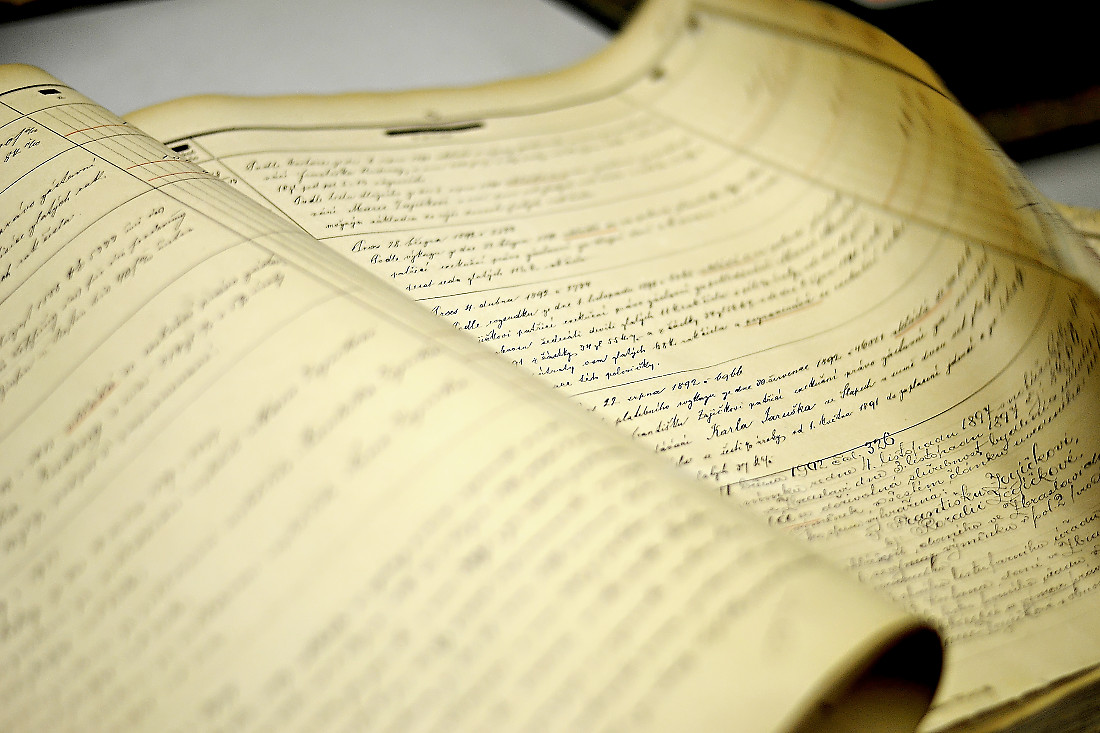

Exkurs: Altenteilsrecht und Leibgeding

Die heutige Reallast hat durchaus ein paar quasi soziale Wurzeln: Unter dem Begriff Leibgeding gab es ab dem späten Heiligen Römischen Reich, also ab circa 1800, vertragliche Verpflichtungen, die einer Person lebenslange Leistungen und Nutzungsrechte zusicherten, insbesondere bei Hof- und Grundstückübergaben zu Lebzeiten. Es handelte sich dabei um ein Bündel aus Geld- und Naturalleistungen, wie Wohnrecht, Verpflegung oder Pflege. Das Leibgeding diente der Absicherung des Übergebers im Alter und wird gelegentlich als Alternative zur heutigen Sozialversicherung gesehen.

Im Norden und Westen Deutschlands ist heute der Begriff Altenteil üblich. In Bayern wird der Begriff Leibgeding dagegen häufig noch synonym verwendet. Stets sind es jedoch höchstpersönliche Rechte, die als Reallast in das Grundbuch eingetragen werden.

Wie unterscheidet sich die Reallast von anderen Beschränkungen im Grundbuch?

Die Reallast wird, wie erwähnt, in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen. Dort finden sich unter dem Rubrum „Lasten und Beschränkungen“ möglicherweise auch andere Einträge, von denen die Reallast klar abzugrenzen ist. Dazu gehören:

• Grunddienstbarkeiten, durch die ein Grundstück zugunsten eines anderen Grundstücks belastet wird, wie beispielsweise beim Wege- oder Leitungsrecht oder bei Bebauungsbeschränkungen.

• Beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, die einer konkreten Person bestimmte Nutzungsrechte zugestehen. Klassischerweise sind hier das Nießbrauch- oder Wohnrecht zu nennen, beide sind weder vererbbar noch können sie verkauft oder sonst wie übertragen werden.

• Das Erbbaurecht steht hingegen für das vererbbare und veräußerliche Recht, auf einem fremden Grundstück eine Immobilie zu bauen und zu nutzen.

• Ein Vorkaufsrecht gibt dem Begünstigten das Recht, das Grundstück vor einem Dritten zu erwerben, sofern der Eigentümer es veräußern möchte.

• Insolvenz- und Zwangsversteigerungsvermerke enthalten Informationen über ein laufendes Insolvenz- oder Zwangsversteigerungsverfahren des Grundstücks.

Bitte beachten Sie: Grundschulden und Hypotheken gehören zu den sogenannten Grundpfandrechten und werden daher in Abteilung III des Grundbuchs vermerkt.

Wie wird eine Reallast im Grundbuch eingetragen, geändert oder gelöscht?

Um Ansprüche an einem veräußerten Grundstück überhaupt geltend machen zu können, muss die Reallast, wie dargelegt, im Grundbuch fixiert sein. Und ist sie einmal eingetragen, dann lässt sie sich nur einigermaßen schwer wieder löschen. Das Procedere:

1. Eintragung der Reallast im Grundbuch

Die formalen Anforderungen sind überschaubar und eindeutig:

- Die beiden Vertragsparteien beauftragen einen Notar mit dem Aufsetzen eines Vertrags,

- das Dokument wird von beiden Vertragspartnern unterschrieben,

- der Notar beglaubigt den Vertrag

- und veranlasst die Eintragung der Reallast in das Grundbuch.

2. Änderung und Löschung von Reallasten

Grundstückseigentümer können in Absprache und mit Zustimmung (!) des Begünstigten eine eingetragene Reallast ändern. Diese Option sehen die § 873 und § 877 BGB ausdrücklich vor. Die Änderung muss wiederum notariell beglaubigt und anschließend im Grundbuch vermerkt werden.

Die Löschung einer Reallast ist hingegen grundsätzlich nur durch die einseitige Erklärung des Begünstigten, sein Recht aufgeben zu wollen, möglich (§ 875 BGB). Sie wird zudem erst wirksam, wenn die Reallast tatsächlich im Grundbuch gelöscht wurde.

Quasi automatisch enden die sich aus einer Reallast ergebenden Verpflichtungen in folgenden Fällen:

- Tod es Begünstigten (bei persönlicher Reallast)

- Erreichen eines vertraglich fixierten Enddatums

- Eintreten eines Grundes, der vertraglich für das Erlöschen der Reallast festgelegt wurde.

Berechnung und Bewertung von Reallasten

Jede Reallast wirkt sich wertmindernd auf Grundstück und Immobilie aus, da der Eigentümer einer wiederkehrenden Verpflichtung unterliegt. Der Wert der Reallast muss jeweils individuell berechnet werden – das Ergebnis wird dann vom Verkehrswert des unbelasteten Grundstücks abgezogen.

Relativ problemlos gestaltet sich die Rechnung, wenn es sich um Geldleistungen, beispielswiese um eine Leibrente handelt. Die jährlichen Rentenzahlungen können dann schlicht mit dem Leibrentenbarwertfaktor (richtet sich nach Alter und Geschlecht des Begünstigten plus Liegenschaftszins) multipliziert werden – und der Verkehrswert verringert sich um diesen Saldo.

Beispiel:

- Verkehrswert des unbelasteten Grundstücks: 500.000 Euro

- jährliche Rentenzahlung: 15.000 Euro

- Liegenschaftszins: 2 Prozent

- Alter und Geschlecht des Begünstigten: 60 Jahre, männlich

- Leibrentenbarwertfaktor: 17,0596

Jährliche Rentenzahlung x Leibrentenbarwertfaktor = Reallast: 15.000 Euro x 17,0596 = 255.894 Euro

Verkehrswert des belasteten Grundstücks: 500.000 Euro – 255.894 Euro = 244.106 Euro

Die Bewertung von Reallasten, die in Form von Dienst- oder Sachleistungen erfüllt werden, funktioniert im Prinzip ähnlich – wobei zunächst die wiederkehrenden Leistungen in einen monetären Wert umgerechnet werden müssen. Der jährliche Betrag wird nun wieder mit dem Barwertfaktor multipliziert, um den Barwert der Reallast zu erhalten. Dieser wird analog vom Verkehrswert der Immobilie abgezogen, um final den tatsächlichen Verkehrswert der Immobilie zu ermitteln.

Welche Auswirkungen und Folgen haben Reallasten?

Je nach Art der Belastung schmälert eine Reallast nicht nur bisweilen empfindlich den Verkehrswert, sie kann auch den Vermarktungsprozess nachhaltig erschweren und verzögern. Im Falle einer subjektiv-dinglichen Reallast sind die Verpflichtungen, wie erwähnt, an das Grundstück gebunden – ein Umstand, der für Käufer nicht selten unattraktiv ist, respektive ein Ausschlusskriterium darstellt, weil sie die Verbindlichkeiten ja weiterhin bedienen müssen. Verkäufer sind daher zumeist genötigt, erhebliche Preisabschläge zu akzeptieren, um das Grundstück überhaupt verkaufen zu können.

Verschärft wird die Ausgangslage, im Übrigen für beide Parteien, durch die starke Rechtsposition des Begünstigten: Der Grundstückseigentümer, also auch der potentielle Käufer, haftet mit seinem Privatvermögen für die Leistungen aus der Reallast. Er ist nach § 1108 Abs. 1 BGB zur Leistungserbringung persönlich verpflichtet. Kann er dies nicht, so steht dem Begünstigten zunächst das Recht der Zwangsvollstreckung in das Grundstück zu (§ 750 Zivilprozessordnung ZPO) und anschließend, so dieses Verfahren keine ausreichende Befriedigung der ausstehenden Forderungen erbringt, gar eine Enteignung des Schuldners.

Beachten Sie: Sie übernehmen die Verpflichtungen aus einer Reallast beim Kauf auch dann, wenn Sie sie nicht kannten oder Ihnen die Auswirkungen nicht bewusst waren. Prüfen Sie den Eintrag daher sorgfältig und erwägen Sie, ob eine einmalige größere Ablösung in finanzieller Form möglich ist. Die entstandenen Kosten können Sie mit dem Verkäufer beim Kaufpreis „gegenverhandeln“.

Rechtliche Besonderheiten und Fallstricke

Die Reallast ist vom Gesetzgeber mit einigen Vorzügen ausgestattet worden, die insbesondere dazu führen, dass vertraglich fixierte Vereinbarungen stets Vorrang vor dem gängigen Normen haben und diese ersetzen.

1. Vererbung

Üblicherweise sind nur subjektiv-dingliche Reallasten, also an das Grundstück gebundene, vererbbar, während subjektiv-persönliche Reallasten, die sich auf eine bestimmte Person beziehen, mit dem Tod des Begünstigten erlöschen. Aber: Wird diese persönliche Reallast ausdrücklich als vererblich gestaltet und lässt die Natur der Leistung dies zu, so können auch die Erben die Reallast übernehmen – und entsprechend Leistungen einfordern.

2. Verjährung und Verwirkung

Die Reallast selbst, als im Grundbuch fixiertes Recht, verjährt logischerweise nicht. Die wiederkehrenden Leistungen, die aus einer Reallast resultieren, unterliegen jedoch der Verjährung, und zwar:

- Die regelmäßigen Ansprüche aus einer Reallast verjähren üblicherweise nach drei Jahren (§ 195 BGB)

- Handelt es sich um Ansprüche, die erst später fällig werden, so gilt nach § 199, Abs.4 BGB eine zehnjährige Verjährungsfrist.

- Forderungen mit Vollstreckungstitel „verfallen“ erst nach 30 Jahren.

Grundsätzlich können Ansprüche aus einer Reallast auch verwirkt werden. Das meint: Der Begünstigte verliert sein Recht, weil er es über einen längeren Zeitraum nicht ausgeübt hat und dem Verpflichteten nun unzumutbare Nachteile entstehen würden. Welche Spanne der Zeitraum der Nichtausübung umfassen muss, und wie die Unzumutbarkeit der Nachteile zu beurteilen ist, entscheiden im Zweifelsfall Richter.

3. Insolvenzrechtliche Aspekte

Die starke Rechtsposition, die der Begünstigte aus einer Reallast innehat, wird einmal mehr durch das Absonderungsrecht unterstrichen, das die Reallast gewährt. Dieses Recht erlaubt es dem Gläubiger, also dem Begünstigten, seine Forderungen in einem Insolvenzverfahren bevorzugt, „abgesondert“ von den übrigen Insolvenzgläubigern, aus einem bestimmten Vermögenswert, wie dem Grundstück oder der Immobilie, zu befriedigen. Das Absonderungsrecht besteht hier per se, es muss nicht eigens angemeldet werden.

Der Umstand spielt für Sie als potentiellen Käufer eines Grundstücks mit eingetragener Reallast eine nicht unerhebliche Rolle – weil Sie eventuell Schwierigkeiten bei der Finanzierung bekommen: Ihre finanzierende Bank wird ziemlich sicher darauf bestehen, mit der einzutragenden Grundschuld als Premium-Gläubiger im Grundbuch vermerkt zu werden.

Prüfen Sie den Grundbuchauszug kritisch und sorgfältig

Die Reallast ist eine recht stabile Belastung eines Grundstücks, die langfristige, wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringt. Sie sind als interessierter Käufer daher gut beraten, sich mit der Erfüllbarkeit der Verpflichtungen nüchtern auseinanderzusetzen. Besser noch: Sondieren Sie, am besten mit rechtlicher Beratung, die Möglichkeiten, die Reallast durch Zahlung einer einmaligen, größeren Summe abzulösen und anschließend mit Zustimmung des Begünstigten löschen zu lassen. Besteht diese Option nicht, so machen Sie sich unbedingt mit den Details des zugrundeliegenden Vertrags vertraut, um nicht von späteren „Eröffnungen“ böse überrascht zu werden. Überdenken Sie den Kauf lieber dreimal und entscheiden Sie sich – bei subjektiver Unkalkulierbarkeit der Ansprüche, die auf Sie zukommen – notfalls dagegen.

FAQs

1. Muss eine Reallast immer im Grundbuch eingetragen sein?

Ja. Das Recht auf wiederkehrenden Leistungen aus einem Grundstück an eine begünstigte Person wird nur dann und überhaupt wirksam, wenn es in einem notariell beurkundeten Vertrag niedergelegt und anschließend im Grundbuch eingetragen wird. Die Eintragung erfolgt in Abteilung II und kann nur mit Zustimmung des Begünstigten wieder gelöscht werden.

2. Ist jede Reallast vererbbar?

Nein. Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien von Reallasten: Die dingliche Reallast ist an das Grundstück gebunden und kann vererbt werden, da ein Eigentümerwechsel ja nichts am Bestand des Anspruchs auf Leistungen ändert. Eine persönliche Reallast bezieht sich hingegen auf eine konkrete Person. Sie erlischt für gewöhnlich mit deren Tod und wird nicht vererbt. Aber Achtung: In seltenen Fällen können vertraglichen Vereinbarungen auch in diesem Fall eine Übertragbarkeit auf Erben vorsehen.

3. Mindert eine Reallast immer den Verkehrswert?

Ja. Die im Grundbuch vermerkte Reallast schmälert den Verkehrswert der Immobilie, weil sie für wiederverkehrende Verpflichtungen des Grundstückseigentümers steht, die auch auf den Käufer übergehen. Die Höhe der Wertminderung hängt von der Art und dem Umfang der Belastung ab. Bei einer finanziellen Verpflichtung beispielsweise wird der Barwert der zukünftigen Zahlungen errechnet und vom Verkehrswert abgezogen. Bei Sach- oder Dienstleistungen muss zuvor deren monetärer Weert eingeschätzt werden.

4. Wann erlischt eine Reallast automatisch?

Quasi automatisch erlischt eine Reallast nur in drei Fällen: 1. Durch den Tod des Begünstigten, wenn es sich um eine persönliche Reallast handelt. 2. Wenn eine vertraglich festgelegte, auflösende Bedingung eintritt und 3. wenn ein vertraglich fixiertes Enddatum erreicht wird. Wichtig: Um die Reallast auch formal zu „beseitigen“, muss zusätzlich deren Löschung im Grundbuch durch einen Notar veranlasst werden.