Dass die Immobilienpreise 2026 moderat steigen werden, darüber sind sich nahezu alle Markt- und Finanzexperten einig. Im Raum stehen aktuell durchschnittlich 3,1 Prozent, bezogen auf das erste Halbjahr des nächsten Jahres. Das unscheinbare Wörtchen „durchschnittlich“ hat es bei dieser Prognose gleichwohl in sich: Es nivelliert nicht nur die zum Teil recht gewaltigen regionalen Ausschläge nach oben und unten, es glättet auch eine andere Abweichung, die nur bedingt vom Standort der Immobilie abhängt: Den sich fortsetzenden und verschärfenden Preisverfall, den Immobilien mit schlechter Energiebilanz erleben. Wertverluste von bis zu 20 Prozent sind bereits aktuell keine Seltenheit mehr, sie werden in 2026 noch „getoppt“ und häufiger werden. Unter diesen Marktbedingungen wird der Energieausweis, den Sie beim Hausverkauf vorlegen müssen, zu einem schlagenden Verkaufsargument oder zur Herausforderung bei der Vermarktung – je nachdem, welche Werte er ausweist.

Lesen Sie im folgenden Ratgeber, warum Sie beim Hausverkauf zwingend einen gültigen Energieausweis vorweisen müssen und was drinsteht, welche Varianten diese Dokuments möglich sind und wie Sie den Energieausweis beim Verkauf geschickt einsetzen können.

Was ist der Energieausweis und wozu dient er?

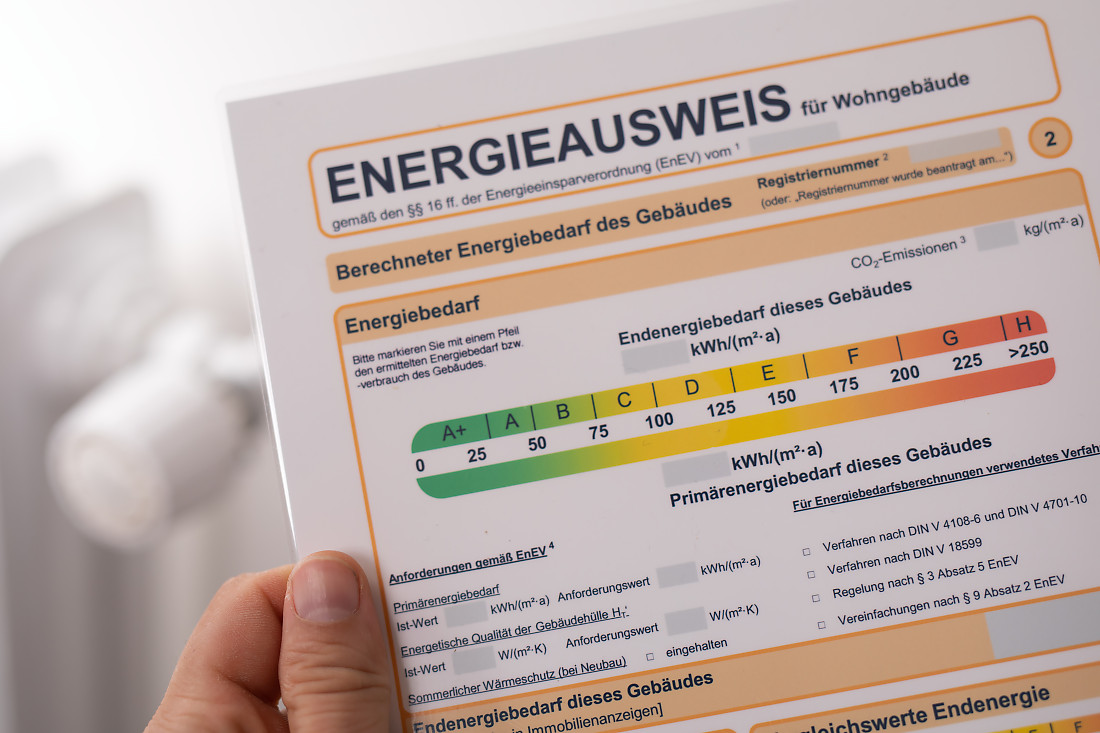

Der Energieausweis ist ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Hauses fixiert. Er gibt Auskunft über die Höhe des tatsächlichen oder mutmaßlichen Energieverbrauchs der Immobilie. Der Gesetzgeber hat seine Vorlage beim Verkauf, bei der Vermietung und bei der Verpachtung von Immobilien vorgeschrieben, um Käufern und Mietern eine transparente und verständliche Grundlage für ihre Entscheidung zu liefern. Durch den „energetischen Steckbrief“lassen sich Immobilien recht einfach vergleichen: Eine Farbskala zeigt von grün bis rot die Energieeffizienzklasse des Hauses an – vergleichbar mit dem gängigen Energielabel A+ (sehr gut) bis H (schlecht) bei Elektrogeräten.

Der Energieausweis muss den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen und allgemeine Angaben zum Haus und den verwendeten Energieträgern enthalten. Bei Mehrfamilienhäusern wird der Energieausweis für das gesamte Gebäude erstellt, nicht für die einzelne Wohnung.

Die Gültigkeit des Energiepasses liegt bei 10 Jahren. Die Person, die den Ausweis ausstellt, muss Namen, Anschrift, Berufsbezeichnung und Datum auf dem Dokument vermerken und eigenhändig oder durch digitale Signatur unterschreiben.

Warum ist der Energieausweis beim Hausverkauf Pflicht?

Die Vorlage des Energiepasses beim Immobilienverkauf ist verpflichtend, weil der Gesetzgeber die energetische Qualität eines Gebäudes sicht- und vergleichbar machen wollte. Dies vor allem deshalb, um es Käufern zu ermöglichen, die zu erwartenden Energiekosten besser beurteilen zu können.

Die Ausweispflicht resultierte zunächst aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) und wurde 2009 eingeführt. Seit 2014 erhält jeder Energiepass zusätzlich eine Registriernummer, um die behördlichen Kontrollen zum ausgewiesenen Energieverbrauch optimieren zu können. Seither ist es überdies Pflicht, die Energieeffizienz der Immobilie bereits in der Anzeige und im Exposé anzugeben.

Das im Mai 2021 in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG), in dem auch die Energieeinsparverordnung „aufgegangen“ ist, verschärfte schließlich einigen Regelungen gegenüber den bis dato geltenden Maßgaben:

- höhere Sorgfaltspflichten bei der Erstellung von Energieausweisen

- verbesserte Qualität bei den Modernisierungsempfehlungen

- Einführung der Klassifizierung nach Primärenergiekennwert (dazu auch weiter unten)

- Ausweispflicht von Co2-Emissionen

- Verpflichtung von Immobilienmaklern, einen Energieausweis vorzulegen

Grundsätzlich gilt: Sie müssen den Energieausweis spätestens bei der Besichtigung unaufgefordert (!) vorlegen. Versäumen Sie es, dieser Regel nachzukommen, so kann der Verstoß als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 Euro belegt werden.

• Ausnahmen von der Energieausweispflicht

Es gibt einige Ausnahmen von der vorgeschriebenen Vorlage eines Energiepasses, die sich wesentlich aus dem Immobilientypus selbst ergeben:

1. Baudenkmäler, Denkmalschutzimmobilien: In diesen Fällen scheitern energetische Optimierungen oft an den strikten Denkmalschutzauflagen.

2. Gebäude, die nur für eine kurzfristige Nutzung gedacht sind: Feriendomizile müssen logischerweise keine Ganzjahres-Bilanz vorweisen.

3. Wohngebäude mit weniger als 50 m2 Nutzfläche: Wegen der winzigen Fläche schlicht zu vernachlässigen.

4. Gebäude, die nicht beheizt werden: Energiekennzahlen machen bei offenen Lagerhallten oder Schuppen kaum Sinn.

5. Abrisshäuser: Dies Ausnahme ist selbsterklärend.

Bedarf oder Verbrauch: Die zwei Arten von Energieausweisen

Es gibt zwei Arten von Energieausweisen, die sich in der Erhebung der relevanten Daten, wie auch in ihrer Aussagekraft unterscheiden – und in den Kosten, die für die Erstellung anfallen: Der Energieverbrauchsausweis und der Energiebedarfsausweis.

1. Der Energieverbrauchsausweis

Dieser Energiepass basiert, wie sich aus dem Namen unschwer ableiten lässt, auf den tatsächlichen Energieverbrauchswerten einer Immobilie. Er bewertet die Effizienz des Gebäudes folglich auf Grundlage des gemessenen Energieverbrauchs. Dazu werden die Verbrauchsdaten aus mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren zunächst erfasst und eventuell „witterungsbereinigt“. Das meint: Die Ergebnisse werden durch entsprechende Faktoren für sehr kalte oder sehr milde Winter korrigiert. Die Resultate werden nun in einer „Ampel“ (farblichen Skala von grün bis rot) entsprechend der Energieeffizienzklassen A+ (sehr gut) bis H (schlecht) eingetragen.

Die knappe Darstellung steht für einen von zwei Vorteilen des Verbrauchsausweises: Er ist, erstens, überaus simpel anzufertigen, wenn die entsprechenden Daten vorliegen, und er ist deshalb, zweitens, auch sehr kostengünstig.

Gleichwohl hat der Verbrauchsausweis einen gravierenden Nachteil: Er ist mitnichten neutral und objektiv, sondern sehr stark abhängig von dem jeweiligen Nutzerverhalten.

Ein Beispiel: Es macht ein gewaltigen Unterschied, ob eine Wohnung von einen beruflich stark eingespannten Single bewohnt wird, der sein Zuhause wesentlich nur als Übernachtungsort betrachtet – oder von einem Rentner, der in Herbst und Winter den lieben langen Tag heizt und kaum vor die Tür geht. Die unterschiedlichen Verbrauchswerte der beiden haben nichts mit der tatsächlichen Energieeffizienz des Gebäudes zu tun, sondern ergeben sich allein aus deren Tagesablauf und Gewohnheiten. Der Verbrauchsausweis liefert insofern auch keine präzise Prognose über den künftigen Verbrauch.

2. Der Energiebedarfsausweis

Der Energiebedarfsausweis berechnet hingegen den jährlichen Energiebedarf einer Immobilie (für Beheizung und Warmwasserbereitung) – und zwar auf Basis der relevanten physikalischen Eigenschaften des Hauses. Dazu wird eine lange Listen von Werten erstellt, die sich aus dem Baujahr, der Größe, der verwendeten Heiztechnik, dem Alter der Fenster, eventuell erfolgten Dämmungen von Dach und Außenwänden und dem daraus resultierenden Wärmedurchlasswiderstand der Gebäudehülle, und weiteren Faktoren ergeben. Im Saldo wird nicht nur ein „Endenergie-Kennwert“ errechnet, sondern auch ein „Primärenergiebedarf“ ermittelt:

• Der Primärenergiebedarf zeigt an, wie viel Energie insgesamt nötig ist, um das Gebäude mit Heizwärme und Warmwasser zu versorgen. Dabei geht es jedoch nicht um den Energieverbrauch im Haus selbst, sondern auch um die Energie, die schon vorher für die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport des Energieträgers aufgewendet wurde. Dieser Kennwert dokumentiert insofern die Umweltauswirkungen und Klimafreundlichkeit des Hauses: Je kleiner er ist, desto klimafreundlicher wird das Gebäude beheizt.

• Der Endenergie-Kennwert gibt demgegenüber an, wie viel Energie ein Gebäude tatsächlich für Heizung, Warmwasser und eventuell Lüftung benötigt, um angenehm bewohnbar zu sein. Er bezieht sich auf die Energiemenge, die direkt am Gebäude ankommt – unabhängig davon, wie oder wo sie erzeugt wurde. Dieser Wert ist der maßgebliche Anhaltspunkt für die Energieeffizienz der Immobilie.

Während also der Endenergie-Wert vor allem für die Einschätzung des praktischen Energieverbrauchs vor Ort wichtig ist, liefert der Primärenergie-Kennwert eine gleichsam ökologische Gesamtbetrachtung, da er die vorgelagerten Prozesse mitberücksichtigt.

Der Bedarfsausweis ist dem Verbrauchsausweis in seiner Aussagekraft daher deutlich überlegen – wegen der komplexeren Datenerhebung und -auswertung ist der jedoch auch teurer.

Welchen Energieausweis benötigen Sie für Ihre Immobilie?

Grundsätzlich können Sie als Eigentümer frei darüber bestimmen, welchen Energieausweis Sie beim Verkauf oder bei der Vermietung vorlegen. „Grundsätzlich“ bedeutet gleichwohl: Nicht immer.

• Bedarfsausweispflicht besteht für

- unsanierte Altbauten, die vor dem 1. November 1977 errichtet wurden und bis dato noch nicht die Standards der Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllen

- Mehrfamilienhäuser mit weniger als fünf Wohneinheiten, die noch nicht die Wärmeschutzverordnung von 1977 einhalten

- Neubauten

- Gebäude, bei denen nachträglich die Fassade gedämmt oder bei denen mehr als 10 Prozent der Fläche eines Außenbauteils erneuert wurde – solange bis wieder ausreichende Daten für einen Verbrauchsausweis (drei Jahre) vorliegen

Was genau steht im Energieausweis?

Der Energieausweis ist strukturiert aufgebaut und liefert alle wichtige Informationen zum untersuchten Gebäude, zum angewandten Bewertungsverfahren, zur Effizienzklasse der Immobilie und listet abschließend empfohlene Modernisierungen auf, mit denen sich die Energieeffizienz verbessern ließe.

1. Grunddaten und Gebäudeinformationen

Direkt auf Seite 1 finden sich die Angaben zum Gebäude, darunter

- die Adresse

- das Baujahr der Immobilie

- die Art der Anlagentechnik

- die Anzahl der Wohnungen

- Aussagen zu erneuerbaren Energien

- zur Gebäudebelüftung und gegebenenfalls

- zur Gebäudekühlung

Außerdem wird hier vermerkt, welches Verfahren zur Berechnung der energetischen Qualität des Wohngebäudes eingesetzt wurde – entweder das für einen bedarfsorientierten oder für einen verbrauchsorientierten Energiepass.

Gut zu wissen: Wie erwähnt, erhalten alle Energieausweise seit 2014 eine Registriernummer des Deutschen Instituts für Bautechnik. Mit dieser Nummer können Behörden Energieausweise stichprobenartig kontrollieren. Damit soll die Qualität der Dokumente verbessert werden – nachdem Untersuchungen der Verbraucherzentralen zum Teil erhebliche Mängel festgestellt hatten. Sollte für eine solche Kontrolle eine Vor-Ort-Begehung erforderlich sein, so müssen Sie als Eigentümer sich zunächst damit einverstanden erklären. Dazu sind Sie jedoch nicht verpflichtet.

2. Energiekennwerte und Effizienzklasse

Ein wenig flapsig formuliert, enthält jeder Energiepass einen „eye-catcher“ in Form eines von grün über gelb und orange bis hin zu rot verlaufenden Farbbandes, in das die Energieeffizienzklassen von A+ (leuchtend grün) bis H (tiefrot) eingetragen sind. Zwei dicke Pfeile markieren oberhalb und unterhalb dieser Leiste den Endenergiebedarf (Endenergieverbrauch) des Gebäudes, also den Energiewert, den das Gebäude tatsächlich benötigt (verbraucht) – und den Primärenergiebedarf (Primärenergieverbrauch), das ist die gesamte Energiemenge, die zur Deckung des Bedarfs (Verbrauchs) benötigt wird, also inklusive des Aufwands für die Gewinnung, die Umwandlung und den Transport des jeweiligen Energieträgers (siehe dazu auch oben). Die beiden Pfeile positionieren die Immobilie jeweils an einer Stelle der „Ampelleiste“ – die sich daraus ergebende Effizienzklasse wird optisch hervorgehoben.

Rechts unten auf der Seite findet sich ein zweiter „Ampel-Kasten“ mit der Überschrift „Vergleichswerte Endenergie“.Die Zahlen unter den Effizienzklassen geben die durchschnittlichen Bedarfswerte in Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche pro Jahr der schräg darunter eingeblendeten verschiedenen Immobilientypen an: Vom Effizienzhaus 40 über den klassischen Neubau bis hin zum energetisch nicht wesentlich modernisierten Einfamilienhaus.

Zur Veranschaulichung: Ein typischer Neubau wird mit einem Endenergiebedarf von 30 bis 40 Kilowattsunden je Quadratmeter pro Jahr veranschlagt und liegt damit in der Effizienzklasse A. Der Durchschnitt der Wohngebäude in Deutschland kommt allerdings auf einen Bedarf von rund 150 Kilowattstunden je Quadratmeter pro Jahr und rangiert somit in der Klasse E. Für unsanierte Einfamilienhäuser mit einem Wert von 200 Kilowattsunden und mehr sind die Klassen G oder H „reserviert“.

3. Modernisierungsempfehlungen

Energieausweise enthalten auf Seite 4 kurze Empfehlungen zur Modernisierung des Gebäudes. Sie weisen auf möglichst kostengünstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz hin, indem sie energetische Schwachstellen klar benennen. Bitte beachten Sie unbedingt: Diese Empfehlungen ersetzen niemals eine fundierte Energieberatung – es handelt sich lediglich um Hinweise, beispielsweise wie sich der bauliche Wärmeschutz oder die Heizungsanlage durch erneuerbare Energien optimieren ließe.

Die Empfehlungen werden überdies klassifiziert, und zwar danach, ob sie sich als Einzelmaßnahme oder nur im Zusammenhang mit größeren Modernisierungen realisieren lassen. Typische Beispiele für die eine oder die andere Kategorie sind: Dämmung der Außenwände und Austausch der Fenster oder Erneuerung der Heizungsanlage und Optimierung der Heizungsregelung.

Gut zu wissen: Die Modernisierungsvorschläge im Energieausweis sind das, als was sie geführt werden: Empfehlungen. Es besteht keine Verpflichtung, sie umzusetzen.

Wo bekomme ich einen Energieausweis und was kostet er?

Je nach Bundesland sind für den Energieausweis unterschiedliche Behörden zuständig. Zumeist sind es aber die lokale Bauaufsichtsbehörde oder das örtliche Bauordnungsamt. Sie können den Gutachter für die Erstellung Ihres Energiepasses gleichwohl frei wählen – vorausgesetzt, er bringt die fachliche Kompetenz und Qualifikation mit, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorschreibt.

Grundsätzlich berechtigt, einen Energieausweis auszustellen, sind Personen mit Hochschulabschlüssen in Architektur, Bauphysik, Bauingenieurwesen oder Elektrotechnik sowie Handwerker aus den Bereichen Schornsteinfeger, Bau- und Anlagentechnik oder staatlich anerkannte Techniker – wenn Sie Zusatzqualifikationen im Bereich des energiesparenden Bauens, in Wärmeschutz und Bauphysik oder als Energieberater erworben haben.

Langer Rede, kurzer Sinn: Am einfachsten finden Sie einen berechtigten Gutachter in der Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder bei den lokalen Architektenkammern. Die dort aufgeführten Experten bringen sämtlich die nötigen Qualifikationen nach Gebäudeenergiegesetz mit.

• Online-Anbieter für den Energiepass

Das Angebot ist verlockend – und mahnt daher zur Vorsicht: Im Netz finden Sie seitenweise Anbieter, die Ihnen einen schnellen und kostengünstigen Energieausweis versprechen. Teilweise wird gar mit einer 5-Minuten-Erledigung geworben. Kurzum: Da ist auch eine ganze Kaste von unseriösen Gestalten unterwegs, die schnelles Geld mit Gutgläubigkeit macht.

Wohlgemerkt, Sie können Ihren Energieausweis durchaus online beantragen. Achten Sie dann aber unbedingt auf die folgenden Punkte, um sicherzustellen, dass Sie es mit einem seriösen Anbieter zu tun haben:

- Vertrag mit genauer Leistungsbeschreibung

- Erklärung und Nachweis der Qualifikation, auf der die Berechtigung zum Ausstellen von Energieausweisen gemäß GEG basiert

- schriftliche Bestätigung aller Daten und Angaben, die von Ihnen übermittelt und die für die Erstellung des Ausweises verwendet wurden

- Nummer der Berufshaftpflichtversicherung, die eventuell entstehende Ansprüche bei einem fehlerhaft ausgestellten Ausweis abdecken kann

Bitte beachten Sie: Personen, die einen Energieausweis ausstellen, müssen das Gebäude nicht notwendigerweise besichtigen oder begehen. Bei einem Verbrauchsausweis ist ein Ortstermin ohnehin nicht erforderlich, aber auch bei einem Bedarfsausweis dürfen die erforderlichen Daten (inklusive aussagekräftiger Fotos) online übermittelt werden. Die Verbraucherzentralen empfehlen jedoch einmütig, einen Ortstermin vorzuziehen, weil dieser immer für eine höhere Qualität und Aussagekraft des Ausweises sorgt.

• Kosten des Energieausweises

Aus dem unterschiedlichen Ansatz der Datenerhebung ergibt sich, wie oben bereits angedeutet, dass ein Verbrauchsausweis deutlich günstiger ist als ein Bedarfsausweis. Kalkulieren Sie in etwa mit

- 50 bis 100 Euro für einen Verbrauchsausweis

- 300 bis 500 Euro für einen Bedarfsausweis

- abhängig von Aufwand, Größe des Gebäudes und Besonderheiten mit Kostenabweichungen.

Die Kosten des Energiepasses gehen zu einhundert Prozent zu Lasten des Verkäufers. Sie können auch nach dem eigentlichen Verkauf nicht auf den Käufer übertragen werden.

Der Energieausweis als Verkaufsargument

Der Energieausweis ist mehr als ein notwendiges Dokument, das in Ihren Verkaufsunterlagen nicht fehlen darf. Sie können ihn gezielt in der Vermarkung einsetzen. Das klappt natürlich am besten, wenn er eine gute Energiebilanz Ihrer Immobilie ausweist.

• Gute Energiewerte als Verkaufsvorteil

Eine gute Energieeffizienz, die durch einen guten Energieausweis bestätigt wird, kann den Wert Ihrer Immobilie signifikant steigern. Für Käufer steht sie nicht nur für zu erwartende, niedrige Energiekosten, sondern auch für die Entbindung von Sanierungspflichten, die ihnen ansonsten direkt nach dem Kauf wortwörtlich ins Haus stehen würden. Nutzen Sie einen guten Energieausweis ausdrücklich, um auf die Vorzüge einer geringen Nebenkostenbelastung hinzuweisen – eventuell kombiniert mit den nachhaltigen Vorteilen, die sich aus dem Einsatz energiesparender Technologie im Hinblick auf Klimaschutz und Umweltverträglichkeit ergeben. Käufer treffen auf Basis der guten Energiewerte häufig schneller eine Entscheidung, so dass sich der Verkaufsprozess insgesamt verkürzt.

• Umgang mit schlechten Energiewerten

Das Wichtigste vorab: Schneidet Ihr Haus in puncto Energieeffizienz nicht sonderlich toll ab, dann versuchen Sie auf keinen Fall, diesen Umstand kleinzureden oder gar zu vertuschen. Käufer sind angesichts der zu erwartenden Steigerungen bei den Energiekosten für dieses Thema sehr sensibilisiert und bewerten ein solches Verhalten entsprechend negativ. Kommunizieren Sie stattdessen die Defizite offensiv und transparent – und erklären sie Interessenten, dass Sie deshalb ja bereits Abstriche beim Preis gemacht haben. Führen Sie aus, mit welchen gezielten Maßnahmen sich die Energiebilanz der Immobilie deutlich verbessern lässt, und nutzen Sie dazu gegebenenfalls auch die Modernisierungsempfehlungen aus dem Energieausweis.

Die Frage, ob Sie selbst vor dem Verkauf noch energetische Sanierungsarbeiten durchführen sollten, lässt sich pauschal nicht beantworten. Hier entscheiden die Details des Einzelfalls. Besprechen Sie mit einen Energieberater und einem Makler, welche Sanierungen angebracht und erforderlich sind, um erstens die Energiebilanz zu verbessern, um zweitens aber auch die investierten Mittel in Form eines höheren Verkaufspreises wieder „hereinzubekommen“. Anders formuliert: Es macht keinen Sinn viel Geld in die Dämmung der Außenwände und des Daches zu investieren, wenn nicht gleichzeitig auch die Fenster ausgetauscht werden – nur in der Kombi erhöht sich die Energieeffizienz deutlich und damit die Chance, einen spürbar besseren Verkaufspreis zu erzielen.

Beachten Sie gleichwohl, dass aktuell noch die recht großzügigen Förderprogramme des Bundes für energetische Einzelmaßnahmen laufen, durch die Sie bares Geld sparen – zu deren Weiterführung hat sich die neue Koalitionsregierung noch nicht verbindlich geäußert. Letztendlich entscheidet Ihre persönliche Zielsetzung: Möchten Sie Ihre Immobilie möglichst zeitnah verkaufen, dann müssen Sie bei schlechten Energieeffizienzwerten bereits heute (und in der Zukunft) mit einem insgesamt niedrigeren Verkaufspreis kalkulieren. Liegt Ihre Intention hingegen bei einem möglichst hohen Verkaufspreis, dann müssen Sie zunächst die schlechten Energieeffizienzwerte durch geeignete Sanierungen in gute umwandeln.

FAQs

1. Kann der Käufer beim Hauskauf auf einen Energieausweis verzichten?

Nein. Die Vorlage des Energieausweises ist für Verkäufer grundsätzlich Pflicht. Dabei müssen die wichtigsten Daten aus diesem Dokument bereits im Immobilien-Inserat und im Exposé genannt, der Ausweis selbst unaufgefordert spätestens bei der Besichtigung ausgehändigt werden. Der Energiepass muss folglich schon vor dem Start des Verkaufsprozesses vorhanden sein – unabhängig von den späteren Wünschen eines interessierten Käufers.

2. Was kostet ein Energieausweis für den Immobilienverkauf?

Die Kosten variieren je nach Art des Ausweises: Für einen Verbrauchsausweis liegt die Spanne zwischen 50 bis 100 Euro, der aufwendigere Bedarfsausweis kostet 300 bis 500 Euro. Ein Bedarfsausweis muss immer dann ausgestellt werden, wenn noch keine Verbrauchswerte aus drei aufeinanderfolgenden Jahren vorliegen oder es sich um Gebäude handelt, die noch nicht die Standards der Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllen.

3. Hat der Energieausweis ein Verfallsdatum?

Ja. Jeder Energieausweis ist 10 Jahre gültig, danach muss er erneuert werden. Legen Sie beim Hausverkauf einen abgelaufenen Energieausweis vor, so wird diese Tatsache wie das Nichtvorhandensein eines Energiepasses gewertet. Das heißt: Sie begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bis zu 15.000 Euro geahndet werden kann.

4. Kann ich einen Energieausweis online bestellen?

Ja. Es gibt im Netz ein große Anzahl von Anbietern, die Ihnen einen Energieausweis auf Basis der von Ihnen übermittelten Daten ausstellen. Achten Sie nur unbedingt auf deren Seriosität und die vorhandene Qualifikation, die zum Ausstellen von Energieausweisen berechtigt. Es gibt eine Menge Scharlatane, die bevorzugt auf schnelles Geld aus sind.